El pasado lunes 26 de noviembre murió en Roma Bernardo Bertolucci, director de cine italiano y mundial, maestro indiscutible de la perfección, famoso sobre todo desde que – en 1988 – su película El último emperador ganara nueve premios Oscar. Y sin embargo no es por su excelencia que estoy recordándolo ahora, ni por esa lluvia de estatuillas, sino por lo que Bertolucci me parece encarnar, es decir el exacto contrario de esa excelencia: su personal forma de imperfección.

Todas sus películas, desde El último tango en París hasta Novecento, de El té en el desierto a The Dreamers, son obras que muestran siempre una exageración, un desequilibrio, un exceso desentonado: demasiado románticas, largas, retóricas, francesas… con excepción, pensaría, de El Conformista (1970) que narra la historia de un pequeño burgués que le teme a dejarse descubrir diferente, víctima de un sentido de culpa que remonta a su infancia, y que hace todo lo posible para quedar desapercibido, mimetizarse y confundirse entre las masas. En la película, el fascismo de los años treinta parece haber surgido para permitirle esconderse, conformarse. Cuando rodó esa película (con la fotografía mágica de Vittorio Storaro, y la interpretación de Jean-Luis Trintignant, Stefania Sandrelli y Dominique Sanda) Bertolucci era un niño, tenía 29 años, y logró lo que sólo los jóvenes logran hacer, una obra maestra.

Como buen hijo del 68, siempre puso en escena lo sexual: no los sentimientos, no la libertad sexual, sino el sexo, como acto atrevido y prohíbo que hay que mostrar.

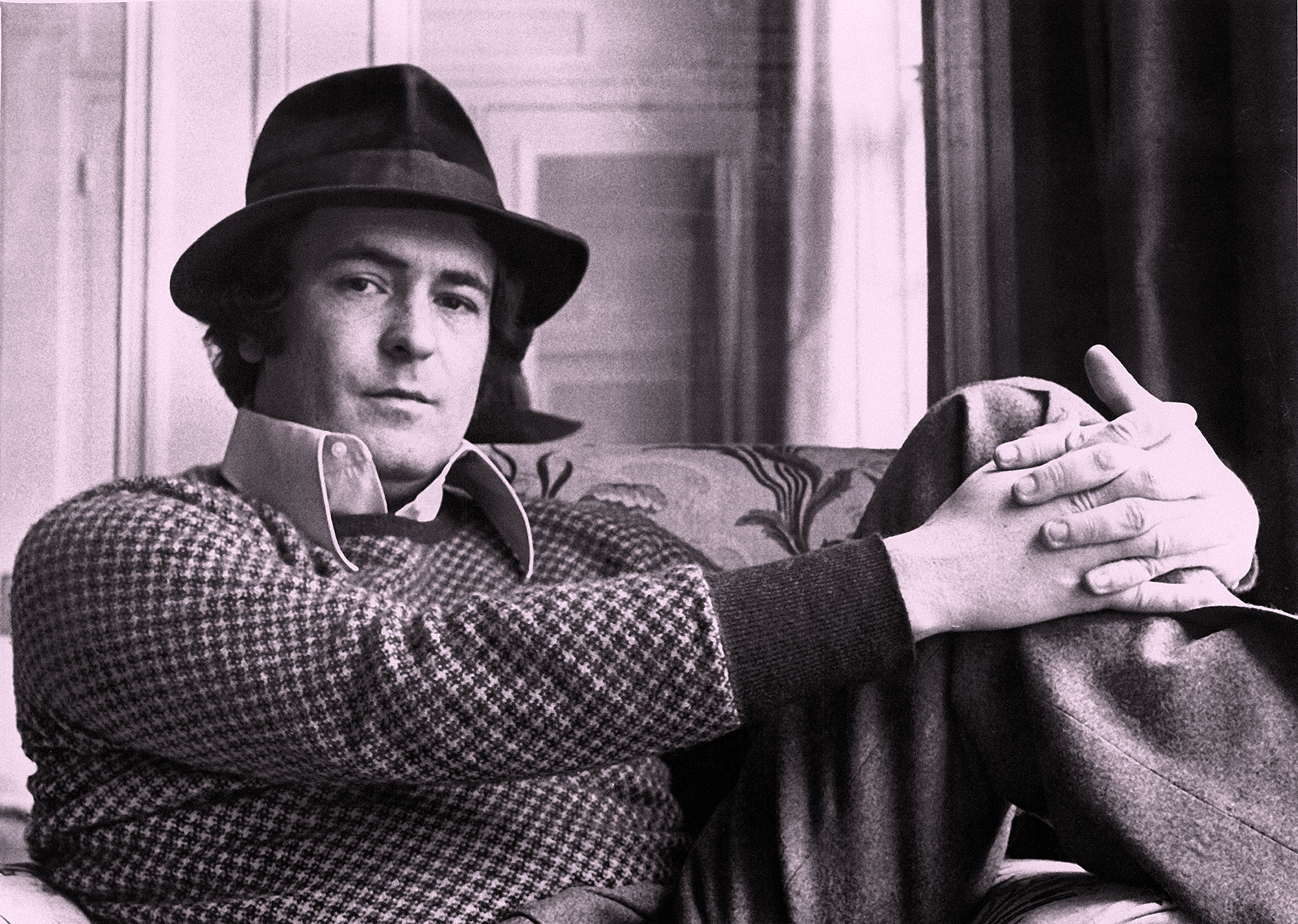

En las fotos y entrevistas de esa época, aparece como un digno hijo del 68: barbudo, despeinado, chaqueta con el cuello levantado, el periódico comunista L’Unità bajo el brazo (como cantaba Francesco Guccini en Eskimo).

Sin embargo a los 29, años Bernardo Bertolucci no era un niño. Cuando tenía quince o dieciséis, Pier Paolo Pasolini, que en esa época no había todavía rodado su primera película pero era un literato conocido, le dedicó el poema “A un muchacho”, en donde habla de su fresco pudor, la sonrisa confundida, orgullosamente humilde, y le dice, tú que quieres saber qué es la oscura libertad, tú, que quieres saber. Pasolini conocía a Bertolucci por el padre de Bernardo, Attilio, traductor de Baudelaire y gran poeta (Coglierò per te / l’ultima rosa del giardino / la rosa bianca…), quien había ayudado a Pasolini cuando éste llegó a Roma. Attilio era poeta pero también crítico de arte y de cine para el periódico de su ciudad, Parma. Todo esto funcionó como inevitable estímulo, así que Bernardo, como su hermano Giuseppe, se dedicó sin dudas al cine.

Esa ciudad de neblinas, típica del norte de Italia, fue también el paisaje que Bertolucci volvió a buscar en unas películas; él quería entender, a través del cine, la historia de su tierra y de su gente, las inquietudes de la humanidad y sobre todo de los espíritus jóvenes: es por lo tanto en este norte campesino, tan dicotómico entre los veranos luminosos y los inviernos melancólicos, que rueda no solamente Antes de la revolución (1964), sino también Novecento (1976): la historia de un siglo a través de dos personajes, de alguna manera hermanos y opuestos, uno hijo de los patronos, el otro de los campesinos. Es la historia de la lucha entre esos dos mundos, uno que se vendió al fascismo para salvar el pellejo y el otro que abrazó siempre las causas de las luchas sociales. Una larga película dicotómica, ideológica hasta el meollo, pero inolvidable en unas escenas: la protesta de las mujeres que se acuestan en la vía par resistir a los soldados; el entierro de los viejos quemados vivos por los fascistas; la muerte de cada uno de los dos abuelos; la familia de campesinos que comen polenta; Ada a caballo… Y por supuesto esos cuatro jóvenes, bellos e inseguros en su arrogancia: Robert de Niro, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli y Dominique Sanda. Y la música de Morricone, y la fotografía de Storaro, quien vuelve a repasar la historia de la pintura para crear estas luces y densidad del aire.

A pesar de todo esto, Novecento es retórica, de un heroísmo absoluto, incapaz de parar en el momento correcto (termina en los años setenta, con los dos protagonistas viejos y rencorosos). Es que allí, como en ningún otro lado, Bertolucci quiso ser político con su cine y aclarar que su generación era justamente la del 68 y la del compromiso con la historia social y política del país.

Sin embargo, para él personalmente, el 68 era también otra cosa: París y el cine, como mitos revolucionarios. Quien haya visto The Dreamers (2003) puede tener muy claro ese contexto, en el que se sitúa la historia. Filmado muchos años después, no solamente retrata retrospectivamente esa juventud soñadora (en duda entre quedarse en la casa y salir a las barricadas) sino que la mete directamente frente a la acción política y a la pasión cinematográfica: la Cinémathèque en los momentos que desataron la revuelta, el mito de Jean-Luc Godard (que Bertolucci siempre veneró), los juegos adolescentes, incestuosos, de los tres jóvenes protagonistas (otros bellísimos cuerpos, los de Eva Green, Louis Garrel y Michael Pitt). Acá también algo desentona: demasiado bellos, inteligentes, sabios, unos personajes que parecen dioses, un juego que siempre quiere ser osado y vouyerista. Porque si por un lado Bertolucci es la política y el compromiso, por el otro, como buen hijo del 68, siempre puso en escena lo sexual: no los sentimientos, no la libertad sexual, sino el sexo, como acto atrevido y prohíbo que hay que mostrar. Eso es lo que siempre había hecho Pasolini, y que Bernardo también hizo, sin la tragedia vital de su maestro sino con una siempre extrema (¿y excesiva?) obsesión estética.

El riesgo se paga y no produce casi nunca resultados perfectos. El último tango a veces es desentonado, a veces ingenuo, pero decidido a filmar el eterno acercamiento y alejamiento entre dos cuerpos como si esto fuera una batalla campal, una cuestión de vida o muerte.

En el cine hay que decir lo que no se dice, y hacer lo que no hay que hacer. Y mientras Pasolini se acerca cada vez más a lo apocalíptico de su última película, Saló, Bertolucci hace El último tango en París (1972) que en su heroísmo libertario, su violencia estética, su romanticismo del amor absoluto y mortal, tiene una vida turbulenta desde el debut: es estrenada y censurada, inmediatamente, y condenada a ser quemada, como una bruja en época de la Inquisición. Un hombre americano (Marlon Brando) y una joven francesa (Maria Schneider), desconocidos el uno a la otra, se encuentran en un apartamento desocupado en París. No se revelan sus nombres, sus identidades, sus historias sino que vuelven una y otra vez sólo para hacer el amor, penetrarse los cuerpos, también con las palabras. Afuera, la una está preparando su matrimonio no convencional y el otro está llorando la muerte de su esposa. Adentro, se consuma el sexo, como podría decirse. Demasiado, según la censura; violento, según la opinión de muchos; y una polémica infinita que nació alrededor de una famosa escena. Parece que María Schneider no sabía lo que iba a pasar, es decir que Marlon Brando violó a Schneider en el piso de apartamento.

Bertolucci se disculpó, muchos años después. El hecho que Brando y Bertolucci se hayan comportado como dos adolescentes pendejos es algo abyecto. Sin embargo la cosa es más compleja. De su parte, el mismo Marlon Brando se sintió violado y abusado por ese personaje que interpretó. No es que hubiera sabido, o querido saber, sino que la película que salió le iba a mostrar algo que para él quizás era demasiado (¿demasiado sí mismo, puede ser?). Lo que sí sabemos es que en lugar de ganar un Oscar por la inolvidable interpretación de El último tango, ese año Marlon Brando ganó otro bastante previsible, por su actuación en El Padrino: el cine premia el oficio, no el riesgo. ¿Y Bertolucci? El último tango es probablemente su película más bella, la más criticable, la única en la que haya podido ir más allá del (simple) imperativo de hacer las cosas bien, de ser el primero de la clase, correcto, elegante y comprometido en la justa medida.

El riesgo se paga y no produce casi nunca resultados perfectos. El último tango a veces es desentonado, a veces ingenuo, pero decidido a filmar el eterno acercamiento y alejamiento entre dos cuerpos como si esto fuera una batalla campal, una cuestión de vida o muerte.

Sí, exactamente como decía Pasolini: Bertolucci, con su sonrisa, su atrevimiento y timidez, seguro e incierto, eterno muchacho.