En junio de 2015, el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón envió una carta a los rectores de las universidades en la que pedía abolir o reformar los programas de Humanidades y Ciencias Sociales. Tokyo y Kyoto, las universidades mejor ranqueadas del país, mostraron un profundo desacuerdo con la política ministerial, pero 26 de las 60 universidades contactadas fueron sumisas y señalaron que ya tenían un plan en curso para acatar la nueva política del Ministerio: enseñar, investigar y graduar profesionales en “áreas que respondan mejor a necesidades de la sociedad”.

Luego de una pequeña polémica anclada en la esfera académica, el Ministerio salió a decir, en un comunicado impersonal, que todo se debía a un problema de comunicación y culpó a un “servidor civil que carecía de habilidades de escritura” (y tal vez de una buena formación en “humanidades”). En vez de disculparse, el ministro Hakubun Shimomura pidió a todos hacer gimnasia mental y leer “abolir” como sinónimo de “reformar”.

En Colombia, El Espectador tituló entonces la noticia así: “Japón quiere restringir las humanidades en su reforma educativa”, y Shimomura su sumó a la lista de enemigos de las humanidades en el país, toda una lástima, pues su chambonada enturbia esa candidez nuestra que ve lo nipón, en general, como fuente eterna de sabiduría —es conocida la anécdota de un profesor japonés, que habitó Bogotá, y cuando le preguntaron quién era más inteligente, si un japonés o un colombiano, el hombre respondió con una especie de haikú agridulce que dejó lelo al auditorio criollo: “Un colombiano es más inteligente que un japonés. / Dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos”—.

De regreso a las humanidades, el sentimiento apocalíptico parece estar bien arraigado en la naturaleza de los académicos y es habitual que a cada convocatoria estatal de fondos para la educación superior o a cada propuesta de reforma para un nuevo modelo de asignación de ingresos, una vez se entregan los resultados o se ven los ajustes o recortes propuestos por la administración central, estalle el reclamo de los humanistas.

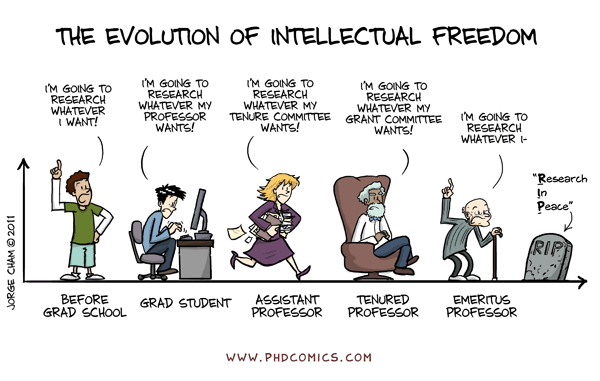

“¿El fin de las humanidades?”, fue el titular de la noticia local sobre una convocatoria estatal para financiar estudiantes de doctorado en el país. A juicio de 23 académicos internacionales, ninguno de los 82 programas en Humanidades y Ciencias Sociales mereció llegar a los 40 finalistas. El “inhumano” concurso, organizado por el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), es parte de la cíclica tormenta que arman humanistas y científicos sociales, abocados a formar boicots, seminarios y manifiestos que abogan por lo obvio (encabezados con citas de Sin ánimo de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades, de Martha C. Nussbaum). Los humanistas refunfuñan al ver cómo sus producciones no son valoradas en los ejercicios de medición, y la baja puntuación trae pocos retornos a sus unidades y una mínima incidencia en aumentos salariales. Un estudio de la Universidad de la Vida estima que un académico pasa un tercio de su tiempo produciendo y radicando la documentación que avala la producción que hace en el otro tercio, y que el tiempo sobrante —y algo más— se le va en la dictadura de clase. Después de todo, por más maquillaje intelectual que del reconocimiento y la titulación, ser académico es sinónimo —al menos en este país— de una sola cosa: ser profesor.

Cambiando de tercio al reino de la fantasía, el escritor Michel Houllebecq, en su novela Sumisión, escogió, con la frialdad propia del ingeniero social, un escenario para la puesta en escena de su parodia distópica: Francia en el año 2022, abocada a ser presidida por un carismático líder de una nueva formación islamista moderada. El protagonista de la novela es un académico posdoctorizado y el espacio para su deriva es la universidad. La Sorbona, gracias a una inyección de petrodólares, pasa a ser una institución educativa islámica donde los profesores conversos gozan de excelentes salarios y tienen derecho a la poligamia. Las profesoras son despedidas, y una mezcla de pasmo, miedo y resignación impide cualquier escaramuza: “los que llegan a un estatus de docente universitario ni siquiera imaginan que una evolución política pueda tener el mínimo efecto en su carrera; se sienten absolutamente intocables”, escribe Houllebecq. Se podría pensar que el Islam es solo un distractor y que el interés del escritor está en el destino de su avatar académico: el final predecible de la aventura intelectual de un humanista europeo jubilado al que lo único que le resta es cargar con el cuero y esperar a que el animal muera.

El humanista zombie de Houllebecq es medio retrato o retrato y medio del cuerpo académico de las humanidades y las ciencias sociales: un reino de muertos vivientes que buscan con ansiedad un enemigo externo, bien sea un Godzilla japonés neoliberal, la burocracia ilustrada de Colciencias o la desconfianza en una administración central economicista. En esa discusión, en apariencia académica, se esconde el temor apenas natural de todo asalariado: perder el puesto. La universidad es un exclusivo parqueadero de rutinas: unos pagan por parquear y a otros les pagan por parquearse, todos, en algún momento, quieren el cambio, pero nadie está dispuesto a someter su comodidad para cambiar. En muchos casos han sido los mismos humanistas los que traicionan a sus colegas enviando cartas para que secundar sus despidos o haciendo recortes a sus proyectos, negándoles apoyo y luego atribuyendo esta falta de voluntad a la administración central. La sumisión estaría, ante todo, en haber entregado la herramienta más poderosa, el lenguaje, a una gerencia universitaria con aversión al riesgo, que entroniza a los juiciocitos y se adentra en la ilusión positivista de la misión-visión académica para alejarse cada vez más de esa cosa inestable, alegre y jodida que es lo humano.

“En mi opinión, todos los profesores tendrían que dejar de dar clases a los treinta y dos años y no se les debería permitir volver a ejercer hasta que no tuvieran sesenta y cinco, para que pudieran vivir sus vidas en lugar de enseñarlas; vivir vidas llenas de ambiguedad, provisionalidad, remordimiento y asombro. No deberían explicar nada publicamente hasta que estuvieran tan cerca del final que ya no pudieran hacer otra cosa.”

—El periodista deportivo, Richard Ford