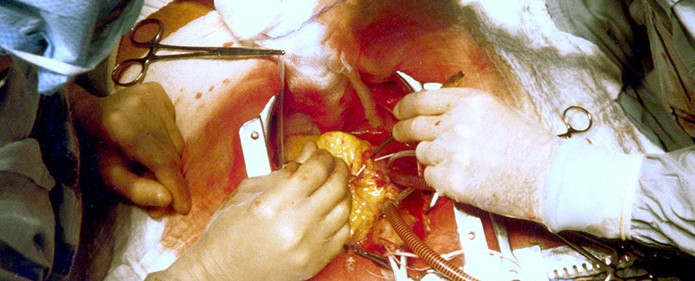

Cuando todo comenzó, sentí como si caminara por un área de construcción. Lo más impresionante era el ruido del taladro. Lo sentí como si fuera yo la que estaba ahí acostada inconsciente. Nunca se supo bien como fue que Manuel tuvo el accidente que le trituró parte de un hueso y le fisuró el otro. Un polvillo blanco se desprendió del hueso mientras los tornillos penetraban la pierna.

Llegué a la Fundación Santa Fe a las siete de la mañana. La noche anterior había hablado con el doctor Pedraza para concretar el lugar donde nos encontraríamos. “Llega al tercer piso», me dijo con un tono autoritario, «en las salas de cirugía a las siete en punto y de ahí vemos qué hacemos”.

Mientras lo esperaba ví junto a mí a un hombre en una camilla. A su lado estaba una mujer que parecía ser su esposa. Ella estaba llorando, rezándole al divino niño y pregonando que todo iba a salir bien. El hombre –visiblemente asustado o adolorido– fue llevado por una de las enfermeras que empujó la camilla por un pasillo profundo. Por el mismo pasillo vi venir un hombre alto, un poco canoso, vistiendo un uniforme azul y zapatos de malla. Ese uniforme es indispensable para cruzar una gruesa línea roja que dividía la zona estéril de la contaminada. Era el doctor Pedraza. Le vi cierto aire de muñeco Ken: alto, moreno y atractivo. Mientras se acercaba, saludó a cada una de las enfermeras que se cruzaban por su paso. “Feliz día de la mujer Martica”, le dijo a una. “Feliz día Ana, hoy estas aún más linda”, le dijo a otra. Cada una correspondía con una sonrisa y un abrazo prolongado. Me saludó y me preguntó si estaba lista.

Me dijo que prefería que lo llamara Jaime y me mandó con Rosita, la encargada de los uniformes. Al verla la abrazó y le pidió que me diera lo necesario. Me prestaron un uniforme de color habano que me hacía resaltar entre todos los que vestían de azul, para los hombres, o rosado, para las mujeres.

En el área esterilizada, Pedraza me dio una breve lección de lo que es, para él, estar en un quirófano. Repetía que éste era su santuario, que no era “el sitio para hacer cagadas”. Es, me dijo, donde un cirujano se desenvuelve con más elegancia. “No es ninguna operación cualquiera. Esto es serio, es un procedimiento complejo. Esto va a ser orgásmico”. Me guió por un largo pasillo blanco donde sólo se veían cristales a los lados con mesas de operación. El único toque de color del lugar eran los cirujanos, las enfermeras y algunos equipos. Una gota roja captó mi atención. Estaba frente a un quirófano en donde se hallaba una mujer de edad avanzada que parecía estar sedada. Un hilo rojo escurría por su intravenosa.

Justo al terminar el pasillo, a la izquierda, estaba el quirófano número ocho. Al lado, una pizarra transparente con el nombre Echeverry, Manuel escrito en ella. Miré y ahí estaba, tendido sobre una camilla: un hombre desnudo, gordo, expuesto. Me presentaron al equipo: Maria, estudiante de medicina; Arturito, cirujano; Arturo, estudiante y cirujano. Estaba también el anestesiólogo, Nelly y las enfermeras. Maria era joven y se perdía entre las muchas capas de tela que debían usar. Arturito era alto, muy fornido y con una cara dulce. Arturo era bajito, medio obeso y fue el único quien no nos dio, a mí y a una amiga que me acompañaba, la bienvenida al quirófano. Nelly era la jefe del quirófano. Ella decide por dónde se puede mover la gente, en qué momento y, por encima de todo, es quien controla los instrumentos. Ella era a la única a la que el doctor Pedraza le bajaba la mirada: “Ella es Nelly, master of masters, la patrona”, dijo Pedraza al presentarla.

Mientras se preparaban para comenzar me paré detrás del paciente. De pronto, sonó un pedo. Los cirujanos, sonrojados, empezaron a hacerle bromas a Manuel, quien se encontraba todavía medio consiente. “Miren esto”, nos dijo el anestesiólogo. Entonces le pidió al paciente: “Manuel, levanta tu pierna izquierda”. Él lo hizo sin problemas. “Ahora», le dijo, «levanta tu pierna derecha por favor”. Esta vez la pierna se quedó inmóvil. En la cara de Manuel, medio atontado, se veía que lo estaba intentando. El médico anestesiólogo se rió pasivamente y le dio unas cuantas palmadas en la espalda al paciente. “Muy bien, muy bien”. Supe que ya estaba inconsciente en el momento en el que empezó a roncar.

Tras una hora y media de preparativos, las cosas se pusieron tensas con Arturo. Estaban a punto de comenzar y no había traído al quirófano lo que nos habían dicho era lo más importante a la hora de operar: el plan de ataque. El doctor Pedraza le gritó: “No, huevón, en serio; usted tiene que aparecerse acá solamente si tiene el trabajo completo si no lárguese de mi quirófano.” A lo largo de la cirugía, el doctor continuó reclamándole por la falta de responsabilidad, pero ahora en tono de burla. Todos parecían disfrutarlo.

Yo observaba todo desde un lado del quirófano en una pantalla que me daba un primer plano de la incisión. De un momento a otro la imagen se comenzó a ver borrosa. Mis piernas comenzaron a doler. Jaime, mientras tanto, contaba chistes respecto al día de la mujer, que se celebraba ese día. “El otro día iba en el semáforo y dice una señora, que viva mi suegra… pero bien lejos”. Eso fue lo último que escuché… Me levantaron del piso mientras el anestesiólogo, María y Lili, otra estudiante que acababa de llegar, me acercaron a la nariz una gasa con alcohol y repetían mi nombre.

El desmayo había durado casi dos minutos y Jaime desde lejos me gritaba para ver si estaba consciente, nunca sin dejar de operar. “¿Mi Dani, estás bien? No me asustes así porque me muero y quién ayuda entonces a Manuelito”. “¿Tu sufres de epilepsia?, me preguntó Lili. «Eso que tu tuviste no fue ningún desmayo.” Yo lo único en lo que podía pensar en ese momento era en los gorros que había a mi alrededor: Lili tenía uno de Bart Simpson y el anestesiólogo uno de verduras.

Salí por un momento y cuando estuve de vuelta el doctor Pedraza me recibió: “¿Mi Dani, ya estas bien? ¿Cómo seguiste? No puedes volver a hacerme eso. Igual ya estas bien, eso es lo que importa. Yo creo que aquí todos nos hemos desmayado alguna vez”. Entonces se me acercó Arturito y me dijo: “en verdad a todos nos ha pasado, solo que yo estaba enguayabado, no se tú”, y me picó el ojo. Lili seguía refunfuñando y asegurando que lo que me había sucedido no había sido un desmayo. Todos seguían en lo mismo. María, Pedraza, Arturito y Arturo con el paciente, el anestesiólogo comprando tiquetes de avión por LAN en el iPhone y Lili viendo ofertas para el spa de Groupon en su iPad.

La cirugía iba a la perfección. Poca sangre y pocos errores. Uno que otro tornillo por aquí y por allá. “Va a quedar como Terminator”, dijo una de las enfermeras. “Mejor forma de conseguir mujeres”, respondió otra en tono burlón. El doctor Pedraza se dirigió entonces a Nelly: “Pásame tu senito”. “¿El izquierdo o el derecho?», respondió ella. Los miré asombrada y ella soltó una carcajada. “Es algo que hacemos siempre,” dijo Jaime picándole el ojo a Nelly.

***

Tras tres horas de cirugía, por fin estaban terminando. Maria empezaba a estirar los pies. A mi amiga y a mí nos encargaron de la música. Agarramos una grabadora y sintonizamos la X. Mi amiga, olvidándose de donde estaba, comenzó a cantar. Pedraza de un momento a otro se detuvo. Paró la operación y dijo en un tono serio: “Paren. ¿Quién está cantando?». Ella, asustada, levantó tímidamente la mano. Luego de un momento de silencio Pedraza la miró y se rió: “no, no, hueva. La canción, ¿quién la canta?”. Aliviada ella le dijo que era Rihanna. “Canta amazing esa mujer,” dijo Jaime.

“Una mierdécima más a la derecha en el último tornillo y cerramos”, dijo Pedraza mirando la pantalla de radiografías. Terminó y le indicó a Mario y María que cerraran. Todos salieron de la sala menos ellos dos, el anestesiólogo, Lili y yo. Mientras veía como suturaban pensé en como se remiendan un par de jeans.

“¿Quieren ver lo que me llegó a urgencias ayer?”, preguntó Arurito. Todos respondimos que sí en coro. “Pero no te me vayas a desmayar, ¿ok?”, se burló el anestesiólogo.

Sacó el celular y nos mostró una mano dividida en dos. “Fue una vieja en la calle que le dio un machetazo por cogerle la cola”, nos contaba Arturito. “Uy, paila. Ese man ya perdió la diversión con esa mano, ¿verdad?», dijo el anestesiólogo. Arturito se rió: “pues claro huevón, le toco quedarse sólo con la esposa”.

Salieron y nos quedamos con Maria, Mario y Lili. La primera escribía con sangre en la pierna del paciente mientras Mario suturaba. En el charquito de sangre que se hacía por el agujero de los tornillos, Lili remojaba la punta de las pinzas que sostenían el hilo con el que cocía. Con las gotas que había recogido trazaba, en el gemelo de la pierna izquierda, un corazón y adentro escribía «Lili y Mario». Acabaron y nos acompañaron arriba donde nos esperaban todos, menos el anestesiólogo. El doctor me invitó a comer algo, hablamos un rato y me presentó a todos los que se acercaban a la mesa: “Esta es mi nueva doctora”. Todos se reían al escuchar la presentación. Luego de un rato de conversaciones médicas entre ellos, Pedraza se despidió: “un placer tenerte acá. Espero que todo haya sido a la altura de tus expectativas. Lo que necesites me llamas a mí o a Arturito y las espero de nuevo en mi santuario. Eso si, sin desmayarse”. Guiñó el ojo y se retiró de la mesa camino a otra operación.

*Esta nota se produjo en la clase Crónicas y Reportajes de la Opción en Periodismo.