El peligroso costo de hacer cine en Medellín El cine ‘made in Medellín’ ha llenado salas en todo el mundo desde los años ochenta. Pero, para retratar la ciudad en la gran pantalla, los rodajes han tenido que someterse a las reglas de los combos criminales que dominan los territorios que funcionan como set de grabación.

El cine ‘made in Medellín’ ha llenado salas en todo el mundo desde los años ochenta. Pero, para retratar la ciudad en la gran pantalla, los rodajes han tenido que someterse a las reglas de los combos criminales que dominan los territorios que funcionan como set de grabación.

El 14 de mayo de 1998, cuando Frank Sinatra cedía ante un ataque al corazón, el cineasta colombiano Víctor Gaviria estrenaba en el Festival de Cannes su segunda película: La vendedora de rosas. A través de los personajes ficticios de Leidy y El Zarco, el mundo conoció la lúgubre realidad de adolescentes y jóvenes de Medellín con biografías enlodadas en la pobreza, el abandono, las drogas y la gavilla. La película, que había sido nominada a la Palma de Oro y que ganó premios internacionales como en Viña del Mar y La Habana, fue filmada en Barrio Triste, plena selva de cemento y aceite del centro de la capital de Antioquia. Para rodarla, ahí en ese lugar, Gaviria tuvo que pagarle a milicianos que mandaban en los barrios.

No ha sido el único. Veinte años después, el costo de proyectar el paisaje montañoso de constelaciones nocturnas, casas de viruta y pavimento hostil, es el mismo: pedirle permiso a “un duro”, transar con poderes al margen o paralelos a la ley, sufrir intimidaciones y hasta pagar vacunas. La criminalidad se institucionalizó en la ciudad y rebota por doquier sin que el cine esté exento, incluso, cuando pasa por su mejor momento.

Sólo en los últimos diez años Antioquia ha sido escenografía de once películas taquilleras: Catalina Arroyave estrenó a comienzos de 2019 Los días de la ballena; Laura Mora debutó en 2018 con su ópera prima Matar a Jesús; Simón Mesa Soto, el único colombiano en haber ganado hasta ahora una Palma de Oro en Cannes por su cortometraje LEIDI (2014), representó nuevamente a Colombia en Francia con Madre (2016). Se suman Daniela Abad, autora de argumentales como Carta a una sombra (2015) y el documental The Smiling Lombana (2019) o Juan Sebastián Mesa, que además de haber hecho Los Nadie (2016), participó en el Sundance con el cortometraje Tierra mojada (2017). También está Catalina Mesa, directora de Jericó, el infinito vuelo de los días (2016) o Carlos César Arbeláez, responsable de Eso que llaman amor (2015) y de Los colores de la montaña (2011). Una filmografía que pasa revista a los barrios de Medellín y a sus lógicas, aunque un par extiende el cerco hacia otros rincones del departamento.

Primera toma: parcelación

A finales de los ochenta y principios de los noventa Medellín conoció una de sus peores tasas de homicidios: 266 por cada 100 mil habitantes (hoy la cifra es de 29 por cada 100 mil). Víctor Gaviria filmaba por ese entonces Rodrigo D: No Futuro. El día de su estreno, en 1989, ya habían sido velados cuatro actores de su reparto principal. Con ellos empezó la idea de actores naturales, una técnica que el cineasta introdujo del neorrealismo italiano para reprimir el artificio.

Los muertos aumentaron al año siguiente. En 1991 fueron más de 7 mil, seis veces las víctimas que cobró el terremoto de Armenia en 1999. Los barrios estaban al servicio de La Oficina, una organización creada por el narcotraficante Pablo Escobar para “estructurar” a los combos que funcionaban asesinando policías a sueldo. El narcotráfico influía en la dinámica en la que el cine se iba aproximando a la ciudad, y viceversa.

“El contacto con esos parches de los años ochenta era más casual”, explica Gaviria que, con Rodrigo D: No Futuro, tuvo que presenciar cómo se mataban entre todos. “Los unos mataban policías hasta que los policías fueron los que los mataron a ellos. No era como hoy, donde hay una razón de organización que funciona y que tiene un efecto en el territorio, pretendiendo evitar y ordenar todo ese estropicio de las maldades que empujan a la violencia, que es lo que controlan. Antes era distinto. Los pelados de los barrios hacían parte de una historia que se desencadenaba, tenían unas estructuras diferentes, hablaban casi que de una ‘ideología de delincuentes’”.

El cambio se hizo evidente con La Vendedora de Rosas. “Fue una ley que nos tocó vivir, no solo en Barrio Triste sino en todo Medellín”, como cuenta Gaviria. “Me acuerdo de ‘El Gato’. A él y a otros tuvimos que prestarles los radioteléfonos del equipo de producción, porque nos los pidieron”.

Los radioteléfonos servían para darse coordenadas, para hacer inteligencia, y así fue como mataron a unos tres o cuatro en el barrio durante el tiempo de rodaje. “Nunca nos devolvían los aparatos por la noche y nosotros después pensamos: ‘Pero qué es esto, esa complicidad de estos malparidos’. Es que esos manes hacían con nosotros lo que les daba la gana”.

El narcotráfico parceló la ciudad: las comunas contienen barrios, los barrios contienen poderes, los poderes ordenan y definen en ellos las fronteras invisibles, límites que, en últimas, confinan a los habitantes. Los milicianos le hacían la guerra a los viciosos o a los marihuaneros porque consideraban que ese era un camino hacia el bandidaje. Así sacaban a muchos de la cartografía local. “A algunos les ofrecían entrar a la milicia para quedarse en el territorio y, si no aceptaban, era mejor que se fueran”, remata Gaviria.

Foto del rodaje de la película Los Nadie de Juan Sebastián Mesa

Foto del rodaje de la película Los Nadie de Juan Sebastián MesaSegunda toma: actores ilegales

A mediados de la primera década de 2000, la periodista Margarita Martínez tuvo que enfrentar una situación similar durante el rodaje del documental La Sierra, la historia de cómo se reproduce la violencia entre los jóvenes en un barrio al oriente de Medellín, que hizo en compañía del norteamericano Scott Dalton. El rodaje tuvo también que pasar por el filtro de un “duro”, el entonces jefe paramilitar ‘Doble Cero’, comandante del Bloque Metro, antiguo guardaespaldas de Fidel Castaño y exoficial del Ejército de Colombia, retirado por asesinatos selectivos.

“¿Yo para qué iba a buscar a la oficialidad? Yo iba a buscar a la gente. A cada sitio que uno va, tiene que pedir permiso al que manda, y en Medellín, todavía hoy, mandan otro tipo de actores”, dice Martínez. Ella era “una reportera diaria en un país en guerra”. Cubría masacres, desplazamiento, reclutamientos, asesinatos selectivos, tomas guerrilleras, secuestros. En todas partes se topaba un actor ilegal o a un actor político que estaba al servicio o utilizaba (a veces las dos cosas) un poder ilegal.

“Es necesario entender cómo funciona Medellín para no estrellarse”, dice Juan Sebastián Mesa, director de Los Nadie (2016), una película que se filmó casi toda en el barrio Manrique, en el nororiente de la ciudad. Para él, el rodaje necesita un trabajo exhaustivo previo de investigación que arranca por hablar con la comunidad, con los y las líderes, con quienes ostentan un poder legítimo en los barrios y que, en muchos casos, conviven abiertamente con poderes paralelos.

La negociación que surge es algo como esto: “Alguien te presenta al hijo de no sé quién y te dice que es el que toma las decisiones. Te recibe un man, como cualquier otro, a quien le explicás todo:

– Queremos grabar…

– ¿Qué días, para qué?

– Este es el plan de rodaje.

– ¡Listo! Nosotros le brindamos la seguridad para que a usted y a su equipo no les pase nada.

“Se trata de que ellos tengan un conocimiento. Uno solo busca hacer cine”, dice Mesa.

Ningún lugar de la ciudad se escapa. El centro, por ejemplo, ha sido desde siempre un sector en disputa. Hoy conviven unos 35 combos que proveen seguridad privada al mejor estilo de las Convivir de los años noventa, según un periodista que conoce la zona pero que pidió la reserva de su nombre porque trabaja en producción de documentales de inmersión clandestina, entre otros, se ocupa de grabar el grupo armado, laboratorios y cocinas donde hacen la droga, donde empacan la marihuana, donde sale la cocaína para el resto del país.

Fotograma de la película Matar a Jesús de Laura Mora

Fotograma de la película Matar a Jesús de Laura MoraFue precisamente lo que más impresionó a Laura Mora cuando llegó a grabar Matar a Jesús: “Es increíble, en el centro hay demasiadas fuerzas. Vos estás en esta esquina y tiene control de un grupo y la esquina siguiente es de otro, entonces, si te adelantás con la cámara cinco pasos más, ya estás en otro territorio”, detalla. “Los mismos funcionarios de Espacio Público de la Alcaldía o la Policía nos indicaron a quién teníamos que pedirle permiso”.

Por eso, allí no sólo hay que saber quién manda sino las dinámicas propias de cada “duro”. “En una plaza de vicio, caliente, no podés llegar con una cámara porque te van a sacar a pata. Tiene que haber un proceso de sensibilización y entender que hay otros limitantes”, comenta Juan Sebastián Mesa. “Te dicen, ‘grabá la película, pero no filmés nunca este espacio o tenés este eje de trabajo para que no nos calentés’. Yo ya sé que tengo que respetar su espacio y ellos me respetan el mío. Así no hay un choque”.

Es un negocio de oferta y demanda: “Te ofertan inseguridad para vender seguridad”, explica el periodista. Por eso, “solo hay dos formas de grabar en Medellín: con un operativo policial o con el permiso de los combos”, como dice.

Ambos tienen sus ‘peros’. Para Laura Mora, entrar a un barrio con la Policía significa enfrentar una mirada de prejuicio y miedo: “¿Qué sentís vos si llego a tu casa con autoridad? ¿Por qué estar acompañada de la ley? ¿A quién o a qué le temés? No quiero jamás entrar a la casa de nadie de esa manera», dice. Reconoce que en algunos casos hay que hacerlo, por ejemplo para cerrar una vía o para grabar escenas con quemas de pólvora, pero no más. Y agrega: «Con las compañías de alquileres de equipo, que exigen tener compañías de seguridad, hicimos un pacto: no queríamos que hubiera un uniforme de seguridad nunca en el rodaje de la película, les pedimos entonces que estuvieran de civil”.

El periodista que prefirió no ser citado argumenta que la Policía ante cámaras también actúa. “Cuando la Policía entra a escena presenta un montaje que en realidad no pasa. El espectador ve a los jóvenes haciendo de malos en una esquina y a los policías haciendo de buenos en la otra”, concluye. Aunque reconoce que en unas zonas de la ciudad los combos respetan a la institucionalidad, como a la Secretaría de Inclusión Social, porque recuperan a niños de la calle.

Es un negocio de oferta y demanda: Te ofertan inseguridad para vender seguridad. Por eso, solo hay dos formas de grabar en Medellín: con un operativo policial o con el permiso de los combos.

Tercera toma: aranceles

El negocio de vender seguridad para el cine se ha sofisticado con los años y, sobre todo, tras la irrupción de grandes producciones nacionales e internacionales que privilegian narrar la Medellín narco.

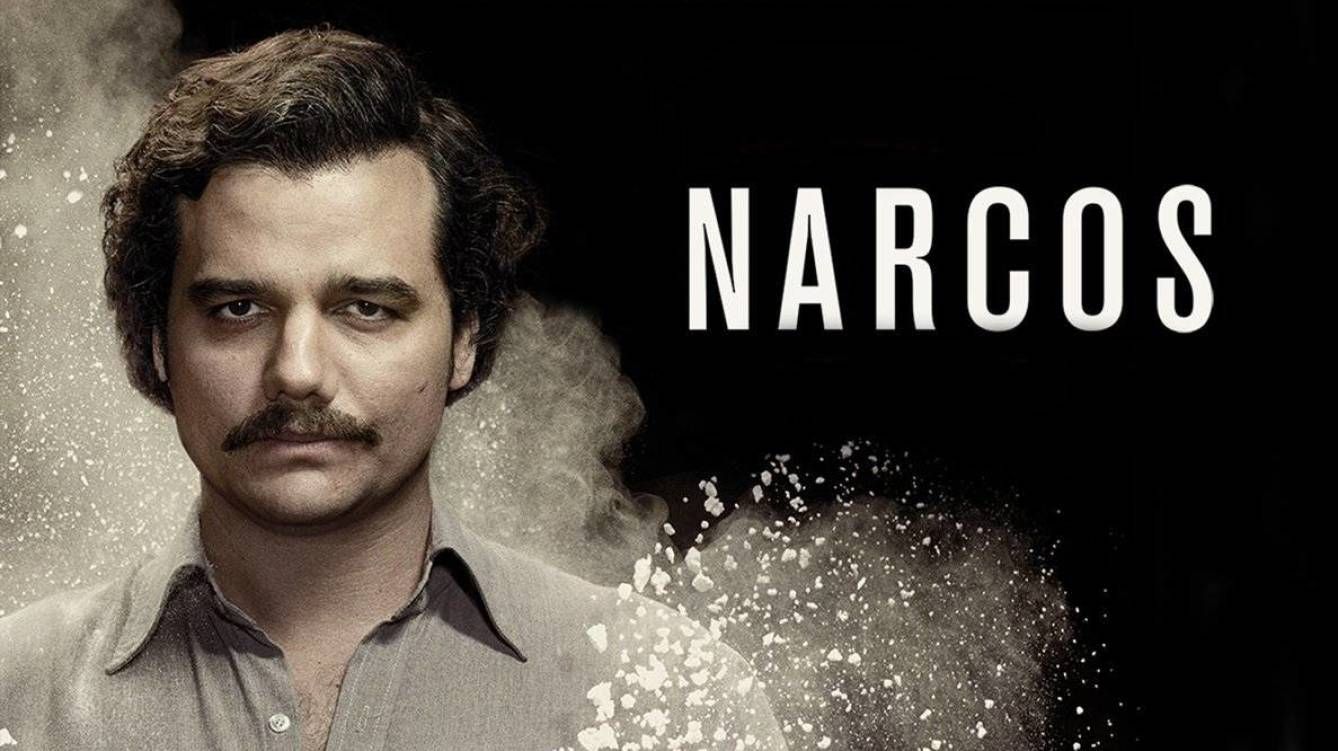

“El fenómeno de la narco ficción o narco serie que empezó con Pablo Escobar se volvió una empresa extremadamente lucrativa”, dice Mesa. “Narcos es una de las franquicias televisivas más rentables que ha existido. Pretender que Medellín no va a tener un coletazo de eso, es mentira”.

El cineasta explica que este tipo de producciones promueven el turismo, y no sólo el cinematográfico. La ciudad termina exportando una imagen de sí misma ante la posibilidad de mostrar “bala por bala, muerto por muerto, ladrón por ladrón, sicario por sicario, que es algo que para el mercado resulta atractivo. La muerte vende”, puntualiza.

Eso lo aprendieron los combos que ahora ven en cualquier rodaje una fuente de ingresos. “Una productora puede tener 200 mil dólares para rodar un proyecto. El combo lo sabe y quiere ganar una parte de eso: si el canal se lucra con la vida de ellos, con sus realidades, ¿cómo no van a sacar partido?”, cuenta el periodista consultado. “Te dicen: usted necesita grabar, necesita entrar y eso no va a pasar si no es con mi permiso. Yo sé que usted ya tiene plata de más. Y sabés que tenés que obedecer o hay consecuencias graves”, dice.

Recuerda también que hace ocho meses entró al barrio Pablo Escobar de Medellín donde se alza un mural con la imagen del capo. Cuando prendió su cámara para grabarlo, llegó un muchacho en moto que le dijo: ‘Tenés que pagar 200 dólares por grabar ese mural’. La amenaza implícita era que si no pagaba, le robarían los equipos o lo amenazarían. Terminó ‘arreglando’ por una suma de 50 dólares pero, molesto, fue a hablar con “el duro” del barrio para exigir una explicación. “Me pareció extraño que aún sin estar grabando un acto ilegal me estuvieran cobrando”, cuenta. “El duro”, sin embargo, le contestó: ‘ya los muchachos entendieron que se pueden lucrar con eso’.

Cuando se puso a investigar qué estaba pasando, se encontró con que fue una idea de Popeye, el sicario más temido de Escobar, que este año acaba de volver a prisión. “Él empezó a hacer sus narco-toures con pretensión de privatizarlos, y fue a decir a cada barrio que no dejaran entrar a nadie si no era con autorización o cobro. Un día de grabación con él costaba hasta siete millones de pesos. Su experiencia promovió una mercantilización en la mente de los combos de Medellín”, comenta el periodista.

Pero los combos no son los únicos que se han lucrado con este tipo de producciones. A nivel nacional y local las comisiones fílmicas –que pueden ser instituciones públicas, privadas o mixtas– se encargan no sólo de promover el talento local y cualificarlo sino de impulsar ciertos territorios como espacios para rodajes internacionales, gestionar permisos y diseñar normas para que esos rodajes sean posibles. Por todos estos servicios, que incluyen abrir calles, militarizar partes de la ciudad y crear escenarios, cobran.

“Al final la idea de rodajes internacionales en Colombia es que los colombianos puedan tener empleo. Cobrar es apenas lógico. Es un servicio para empresas privadas que representa costos que hay que amortizar. Lo importante es el trato diferencial. Con la de Bogotá, por ejemplo, había permisos gratuitos para proyectos universitarios”, dice Julián David Correa, director de cinematografía del Ministerio de Cultura y quien fuera el comisionado en Bogotá.

Esto no esclarece el ambiente. Algunos creen que lo que impera en ciudades como Medellín es una doble moral, un doble discurso: la contradicción entre la Medellín que intenta sacudirse de su pasado al tiempo que busca recibir los réditos de la industria audiovisual que quiere inmortalizarlo.

Para la muestra un botón: el actual alcalde de Medellín Federico Gutiérrez condenó el narcoturismo y ordenó –entre otras cosas– demoler el edificio Mónaco, antigua residencia de Pablo Escobar pero antes el ex alcalde Aníbal Gaviria había recibido con honores al actor gringo Tom Cruise que fue a Medellín en 2015 a grabar American Made, una secuela basada en la historia del piloto estadounidense Barry Seal, quien trabajó para Escobar transportando coca y luego resultó informante de la DEA. El cálculo es sencillo: la película aporta imagen y recursos a la ciudad.

Serie NARCOS basada en la vida de Pablo Escobar de Netflix

Serie NARCOS basada en la vida de Pablo Escobar de Netflix“Si hay billete, todo vale. Medellín es una ciudad que ha sufrido la muerte de una manera tan directa que recrear la experiencia narcos y limpiar el nombre de la ciudad a la vez es una contradicción muy paisa”, dice Juan Sebastián Mesa.

La contradicción parece con tres cabezas. A pesar de las muchas anécdotas que contaron los cineastas en esta historia, a la institucionalidad le cuesta reconocer que no son los únicos que cobran por prestar la ciudad como escenario cinematográfico. “Sobre eso hay rumores pero nada documentado”, dice Correa del Ministerio de Cultura. “Si esas transacciones se dan, lo hacen como manifestación de un país que en muchos sentidos sigue en formación”.

La situación genera mucha más reticencia a nivel local, a juzgar por la respuesta que le dio a Cerosetenta Luis Sosa, director de la Comisión Fílmica de Medellín. “Con los productores que hemos hablado nunca habíamos escuchado de algo así”, dijo cuestionando la finalidad periodística de esta historia: “Necesitamos saber de dónde salió esta información. ¿Por qué este artículo, de dónde surge? ¿Hubo alguna queja? ¿Alguien habló de eso? ¿Qué fue lo que pasó para sacar este texto?”. Cerosetenta intentó buscar su opinión sin éxito.

La realidad, pese a todo, no aplica solo en Medellín. Los directores cuentan casos similares en el resto de Colombia. Uno de ellos asegura que sabe de algunas producciones que, en territorio nacional, han tenido que sentarse a hablar con jefes paramilitares y otros grupos armados.

Sucede también en Latinoamérica. En México fue muy sonado el caso de Carlos Muñoz Portal, productor de Narcos, que buscaba locaciones para la cuarta temporada de la serie y fue asesinado en Hidalgo, un estado con serios problemas por narcotráfico. Generó mucho rechazo, asimismo, el caso de dos estudiantes de cine que estaban rodando un corto de terror, también en México, y miembros del cartel Jalisco Nueva Generación tras confundirlos con rivales los asesinaron y disolvieron sus cuerpos en ácido. “Terminaron siendo protagonistas de su propia historia”, concluye Mesa.

Más que un cobro por el uso del espacio público, lo que está en juego es el hecho de que un rodaje irrumpe en la vida habitual de un barrio. Es cuestión de trabajar con las comunidades pese a si son presas de su entorno.

Climax

“Recuerdo una noche, en mitad de rodaje de La vendedora de rosas. Estábamos comiendo en La Iguaná [una quebrada al occidente de la ciudad] todos: los asistentes de luces, vestuario, arte y gente de la comunidad. De pronto se oyeron unos chillidos: “¡Ay jueputa! ¡Ay Jueputa!”. De un momento a otro tres manes cruzaron la quebrada con metralletas y mataron a tres milicianos delante de todo el equipo. Ese día habíamos hecho una toma por un camino de piedra y me acuerdo que nos habían dicho que nos deshiciéramos de las imágenes, porque ellos tenían mucho miedo. Yo no puedo comunicar el terror que nos produjo, más de la mitad de los presentes se salieron de la película. Tuvimos que dejar de rodar un mes. Cuando volvimos, pagamos otra plata para poder regresar y retomar el rodaje”, cuenta Víctor Gaviria.

Años después, cuando el director grababa La mujer del animal (2016), el equipo despidió a un actor del rodaje. El antiguo empleado sintió que no le habían pagado bien su liquidación, y vendió la deuda a una banda criminal que pasó a cobrársela a la producción. “Lo que eran seis millones o diez, lo convirtieron en 40 millones. Hasta que no los pagáramos, no nos dejaban sacar cuatro camiones con equipos de luces, cámara, maquillaje, vestuario. Esas son las cosas que ocurren”, dice Gaviria.

Otro director, que también pidió la reserva de su nombre, cuenta que cuando realizó su primer cortometraje se acercó a un barrio de Medellín para hacer un casting a mujeres jóvenes. Un hombre se presentó como líder comunal del barrio e hizo el recorrido por el mismo. En la marcha, sin embargo, descubrieron que en realidad era un jefe paramilitar a quien se le acusaba de proxeneta.

Durante la investigación para la película Los días de la ballena, el control territorial fue en tema que a Catalina Arroyave, su directora, le sorprendió con creces: sentía varias ciudades dentro de una. Antes, había participado en otra película como asistente de dirección y tuvo que cerrar una calle para la filmación. En ese momento, cuenta, se le acercó un hombre que caminaba en su dirección, envalentonado, con una mirada intimidante. La empujó con el hombro y le dijo: Yo no sé a qué horas los dejé entrar a mi hijueputa barrio, como recuerda. “En ese momento entendí que esa cuadra era de él”, dice. “Al cerrar esa calle, yo estaba bloqueando el acceso directo a una plaza de vicio que nosotros no queríamos que se viera en pantalla, pero sin entender que también los estábamos perjudicando”, detalla.

Eso se empezó a repetir en muchas ocasiones donde personas que estaban en la producción de campo, incluso le decían a Arroyave “no se va a poder rodar aquí porque no van a dejar” o, la más grave, cuando le dijeron: “un tipo nos cobró por rodar aquí, y resulta que ese man no era ‘el duro’, y el que sí es ‘el duro’ nos acaba de preguntar que si queremos que maten al otro que mintió”. Pero siente, sin duda, que hay un tipo de proyectos intrusos que desconocen a cualquier comunidad y la aplastan bajo la lógica del cine, resolviendo todo con dinero.

Es una mecánica que los cineastas y productores entienden como pocos: más que un cobro por el uso del espacio público, lo que está en juego es el hecho de que un rodaje irrumpe en la vida habitual de un barrio. Al final, es cuestión de trabajar con las comunidades pese a si son presas de su entorno. Si estás con un líder, según Juan Sebastián Mesa, la credibilidad de la comunidad será mayor, porque hasta un jefe de la banda le tiene algún respeto.

Por eso es que Víctor Gaviria se ha sentido obligado desde siempre a hablar con los combos, a negociar. Es una forma de aceptar esa realidad que quiere plasmar en pantalla. “Ni se es cómplice, ni parte de esa organización. Uno, sinceramente, paga la vacuna que le cobren pero de resto se relaciona es con los líderes sociales, con la comunidad, con los actores y lo que integran las locaciones”, dice.

Otros toman medidas para evitar que la comunidad se sienta utilizada. Por ejemplo, en Matar a Jesús, no grabaron en un barrio sino en más de cinco con el propósito de no marginalizar a sus habitantes. Fueron Villatina, La Sierra, Barrio París y el Picacho, además del sector Centro. Todos conforman una sola unidad fílmica.

Aún así, Mora cuenta que en un momento complicado del rodaje (se les había caído un permiso con la legalidad, tenían que filmar una escena de muchachos descolgando por lomas, luego filmar en el río San Rafael que por lluvia se creció, en fin), se dio cuenta de que a una gente se le había subido el volumen a la hostilidad. Llamó a Víctor Gaviria y él le dijo: “Las películas tienen que tener el espíritu de la historia que se está contando. Esta es una historia muy dura que tiene que ver con Medellín, con la injusticia, con la hostilidad; algo le tiene que pasar al rodaje de eso. Cuando rodé Rodrigo D, tenía que enfrentarme a que todos los días mataban a uno, y yo decía: “Jueputa, cómo estoy contando eso… Y al final esa energía estaba cargándose en la película y está en la pantalla”.

Son cineastas por una necesidad absurda de tener que gritar el entorno en el que han crecido y quizá, cuando no tengan que contarlo, sea porque el sistema político y social ha cambiado. En consecuencia, dice Laura Mora citando a Rubén Mendoza, hacer una película es un milagro. Catalina Arroyave cree que el cine es un arte que pretende comprender en profundidad muchas cosas. Pero al acercarse a la realidad, debe plegarse a ella, no quebrarla. “Siempre estamos saliendo de nuestro terreno seguro para comprender a otros, buscando acercarnos a nosotros mismos”. Medellín es un escenario natural, de no ficción, al que pese a todo hay que doblegarse.

Foto de personajes de La vendedora de rosas del documental Poner a actuar pájaros de Erwin Goggel

Foto de personajes de La vendedora de rosas del documental Poner a actuar pájaros de Erwin Goggel***Este texto fue producido en la clase de reportaje dictada por el periodista Andrés Bermúdez en la Maestría en periodismo del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes.

[N. de la E. Después de publicada esta historia corregimos una información que tenía un error: no fue el actual alcalde Federico Gutiérrez el que recibió a Tom Cruise en Medellín sino su antecesor, Aníbal Gaviria. Ofrecemos excusas a nuestros lectores por ese error].