I.

— Yo como que a esa gente no le creo— dice Heliodoro, el conductor que nos llevará de San Vicente del Caguán hacia El Diamante, el punto remoto de los llanos del Yarí donde las Farc, la más antigua guerrilla del continente, reúne a sus máximos comandantes en una especie de junta directiva. Los máximos comandantes y delegados de todos sus frentes que representan unos 10 mil hombres en armas, entre guerreros y milicianos, decidirán si aprueban el Acuerdo Final de paz que negociaron con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Heliodoro, un hombre de casi 70 años, llegó al Caquetá cuando era muy joven. «Me vine a fundar», dice, es decir a colonizar estas tierra que eran casi todas baldíos que el Estado no pudo proteger y que eran para miles de campesinos, con una pala y un machete, una tierra prometida.

Dice que este rincón era una selva inhóspita, aislada del resto del país. Y la verdad es que lo sigue siendo.

Los llanos del Yarí son un territorio remoto entre los departamentos de Meta y Caquetá. Este último enclave histórico de la guerrilla, antigua Zona de Distensión durante los diálogos paz del Caguán (1998-2002) y luego epicentro de operaciones del Plan Patriota, el más potente esfuerzo militar del Estado por doblegar al grupo insurgente que los dejó en una situación militar que desembocó en la negociación de La Habana.

Aunque el cese bilateral del fuego que pactaron Gobierno y Farc hace unos meses ha reducido casi a cero las acciones armadas y las hostilidades, la carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán sigue pareciendo un teatro de guerra: hay retenes militares, tanques del ejército a los costados de la vía y una tensa calma que hace que muchos conductores eviten viajar de noche o transgredir ciertos puntos.

Recorrerla es subirse a una cinta transportadora por los capítulos más horribles de la guerra. Se pasa por el sitio donde el 29 de diciembre de 2000, en pleno proceso de paz, las Farc asesinaron a Diego Turbay Cote, representante a la Cámara, a su madre Inés y a los otros siete ocupantes de la caravana que viajaba para asistir a la posesión del nuevo alcalde de Puerto Rico. Los hicieron arrodillarse en la carretera y les dispararon en la cabeza.

Allí, en Puerto Rico, cinco años después, el 25 de mayo de 2005, las Farc entró a sangre y fuego al Concejo Municipal, en pleno parque principal y a media cuadra de la escuálida estación de policía, y con ametralladoras masacró a varios concejales. Algunos lograron escapar brincado los muros de un patio y otros se hicieron los muertos aprovechando la sangre de sus compañeros.

También fue aquí, sobre esta carretera, en 2002, tres días después de terminar los fallidos diálogos del Caguán, que las Farc secuestraron a la precandidata presidencial Ingrid Betancourt y a su compañera Clara Rojas, quienes estuvieron casi siete años en cautiverio.

Heliodoro recuerda bien todos esos episodios dolorosos y otros más. Por eso, como casi todos en el Caquetá, no cree en la palabra de las Farc; teme que los acuerdos de La Habana sean otro engaño de la guerrilla.

Mientras tratábamos de decir si salíamos esa misma noche hacia el campamento en el Yarí, a una seis horas por trocha, o esperábamos a la madrugada, Heliodoro sugirió hacerlo al día siguiente pues un compañero de él también saldría con otra gente y sería mejor viajar en caravana. “En el otro carro va como que una señora que está buscando a su hijo”, dijo.

II.

San Vicente del Caguán fue el epicentro de la Zona de Distensión, uno de los tantos experimentos fallidos de paz con las Farc. Esa vez, el entonces presidente Andrés Pastrana ordenó el despeje militar de 40 mil kilómetros cuadrados a cambio de una mesa de diálogos que, durante cuatro años, no produjo un solo acto de paz sino por el contrario un recrudecimiento de la guerra.

Ese territorio innecesariamente grande —del tamaño de Suiza— se volvió, en cambio, una ventaja estratégica en la que la guerrilla acumuló fuerzas para una futura ofensiva reclutando jóvenes de la zona, entrenando a sus tropas y engordando su botín de miles de secuestrados que escondía allí con total tranquilidad. Los comandantes vivían a sus anchas, se regodeaban con sus armas, paseaban en camionetas robadas y bailaban bebiendo whisky importado que ninguno de sus hombres hubiera podido pagar.

Hoy día, San Vicente del Caguán es un pueblo grande y colorido donde se ve en sus calles y comercios que el dinero no falta. La gente es entradora y desparpajada. Hay tabernas donde venden whisky y cerveza, restaurantes abiertos hasta tarde en la noche y alrededor del parque principal un inmensa discoteca.

Su actual alcalde fue elegido por el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, la principal fuerza política que se opone a los acuerdos y la materialización de quienes creen que a las Farc hay que seguir golpeándolos militarmente hasta exterminarlos. Aquí, en pleno corazón fariano, triunfó Humberto Sánchez Cedeño un hombre campechano y de cara redonda que ha aprendido los modales de la ciudad. Fue secuestrado hace años por las Farc y ahora es la autoridad civil, legitima en su territorio.

Hace un mes mandó a quitar las barricadas y las trincheras de sacos de arenas que rodeaban su despacho, en una esquina de la plaza del pueblo. “¿Acaso la guerra no se acabó? Eso es lo que anunciaron con el cese al fuego bilateral, entonces para qué todo eso”, dijo desafiante desde su despacho, una oficina climatizada con tres banderas, la de Colombia, la del Caquetá y la de San Vicente del Caguán. Tiene también un mapa de su municipio y recordó que para ir hasta los límites, a veces necesita varios días de camino en lancha o camionetas de doble tracción.

“Yo no creo en la buena voluntad de las Farc; siempre tienen un doble propósito”, dijo. Su posición la comparten muchos caqueteños con los que hablé espontáneamente: conductores, meseros, dueños de restaurantes. Nadie le cree a las Farc.

“Creemos que algunas facciones van a seguir delinquiendo, robando ganado, extorsionando y matando gente”, dijo Sánchez. Después dijo: “el Estado es débil”, sin percatarse de que en muchos sentidos estaba hablando, nada más y nada menos, que de sí mismo.

Sánchez dijo que no estaba en contra del proceso sino de la voluntad de las Farc. Contó que las Farc ordenaron a los ganaderos y lecheros vender la leche a $ 1.000 el litro que normalmente se vende a $ 1.200. Dijo que lo hacen porque son las Farc las que controlan buena parte de la compra de leche —alguien más me había dicho que también buena parte de la industria del queso— y un precio mas bajo les da mas ganancias. “Pierde el campesino”, remató Sanchez.

“La paz mal negociada es peor que la guerra”, dijo.

“La Zona de Distensión nos dejó una satanización muy fuerte», dijo el alcalde. «La gente de fuera cree que aquí todos somos guerrilleros. El país tiene que reconciliarse con San Vicente”.

En sintonía con su alcalde, la gente de su pueblo no cree en la paz aunque todos la añoran con desesperación. Una mujer que tiene una tienda para bebés en una ruidosa calle de San Vicente dijo que en enero había tenido que ir a la montaña a pagar a la guerrilla una extorsión. «Llevo muchos años pagando y hasta ahora, digan lo que digan, nada ha cambiado».

Muchos comerciantes dijeron lo mismo. Una boleta les llega a la puerta de su casa o su negocio con la cifra que deben pagar. Como en las misceláneas de pueblo, el valor de la cuota se puede regatear. Eso es lo que hacen muchos que se aventuran hasta los campamentos de los comandantes guerrilleros a pedir rebaja o a veces que les fíen un año más. Las Farc pueden conceder un poco más de tiempo, pero nunca olvidan una cuenta por pagar.

«Esa gente no va a cumplir», dijo un hombre que dice tener una finca de casi 300 hectareas y 200 reses. Él logró negociar con la guerrilla para quedar con una cuota fija de un millón de pesos. «La que cobra es una que le dicen ‘La boruga’ de la Teófilo Forero», explicó. Dijo que le dicen así a esta veterana guerrillera porque, como el gigante roedor, vive «encuevada» pero siempre con muchas salidas por dónde escapar. «Esa vieja es muy jugada», remató.

III.

Salimos de San Vicente de madrugada, antes de que saliera el sol. Rodamos unos cuantos kilómetros por una vía pavimentada hasta que tuvimos que detenernos en un retén del Ejército Nacional, el último que veríamos en el largo viaje hasta el campamento de las Farc. Un soldado con linterna miró el interior del carro, vio la cámara de video de un colega de la cadena Al-Jazeera y preguntó si éramos periodistas. «Adelante», dijo y retiró una valla que bloqueaba la ruta.

Un poco más adelante, la carretera se estrechó y se convirtió en una trocha de barro rojo con enormes cráteres. El carro daba brincos, a veces se enterraba en charcos profundos y debía retroceder para buscar una nueva huella por donde pasar. Los guerrilleros, días antes, habían hecho algunas adecuaciones a la vía. Había pequeños puentes en madera en pasos difíciles o sobre riachuelos que atravesaban la vía, zanjas que evacuaban el agua y en las bifurcaciones de un llano inmenso instalaron letreros que con una flecha naranja indicaban el camino hacia El Diamante.

Aún sin luz, y varios kilómetros más adelante, tuvimos que detenernos en un punto de la carretera, en medio de la nada, en el que de una pequeña casita de listones de madera una mujer mayor de pelo corto y camisa roja se asomó entre la penumbra. Sin conversar, como si ya conociera el trato, Heliodoro le dio 5 mil pesos y siguió sin más. Luego, explicó Heliodoro que era uno de los peajes informales que instalaba la gente para arreglar la carretera. «Imagínese que no cobraran», dijo. «Esto no se podría andar». Me pareció difícil pensar que en estas tierras alguien pueda tomarse esa atribución sin el beneplácito de las Farc. Y en especial en una carretera que por estos días lleva a, nada menos, que su cuartel general. Conté otros dos peajes así.

Con la luz de la mañana se descubrió por fin el paisaje que habíamos atravesado en la oscuridad. Los llanos del Yarí son una planicie irregular de pequeñas elevaciones y montículos entre los que corren riachuelos cubiertos por morichales de árboles inmensos y palmas de distinta variedad, que forman parches de bosque aquí y allá. Es una tierra rica dominada por la ganadería extensiva que come en enormes pastos que crecen a veces hasta tapar por completo a una persona o una res. Caquetá es el quinto productor de leche del país.

Instalada la mañana nos detuvimos en Las Damas, un caserío de casas de tabla, establos y restaurantes. Allí nos sentamos a desayunar en un estadero atendido por un hombre amable de bata blanca y una tremenda cicatriz que le bajaba por la frente y le atravesaba un ojo. Compartimos la mesa con Elvira Silva, la mujer que quería llegar a El Diamante para averiguar por la suerte de su hijo William Vargas Silva de quien no sabía nada hace 17 años. Ella y su nieta Angie Vargas esperaban que en aquella reunión donde estaría el pleno de las Farc y tanta gente iba a hablar con ellos, ellas pudieran encontrar por fin respuesta.

“Dicen que se lo llevó la Teófilo Forero, un tal comandante Julián”, contó Elvira, de 68 años, ojos muy verdes y una piel cansada. William, que tenía entonces 29 años y trabajaba en un taller de soldadura, desapreció de San Vicente del Caguán el 11 de abril de 1999, cuando el municipio era el epicentro de la Zona de Distensión.

Desde ese día, Elvira empezó a preguntar por el paradero de su hijo. Un vecino le dijo que había visto como lo montaban a un taxi, pero nunca más volvió a saber del vecino ni a tener noticias de él. “Me dijeron que mi hijo estaba debajo de quien sabe cuántos metros de tierra, que seguro era paraco [paramilitar], que dejara de averiguar”, cuenta Elvira. Era su único hijo. Le quedaron tres hijas.

“Los primeros años si saber de él yo lo veía llegar a la casa”, dice Elvira, mientras se acomoda su pequeño reloj dorado de pulsera al que no se le ven las manecilla pues la mica tiene gotas de condensación. “Después ya no…dejé de verlo”.

“Era un buen hijo… ¿en 17 años no mandar ni un papelito?”, dice.

Elvira dice que cree que su hijo está muerto. Entonces saca de la cartera una foto a color donde aparece William, frente amplia, ojos pequeños color miel, un bigote delgado y un esqueleto rojo. Está sentado junto a un amigo. Al fondo la maquinaria del taller.

—Deje verlo doña Elvira, dice un un guerrillero vestido de civil que está sentado en la mesa de al lado con otros y ha estado escuchando la conversación.

Todos miran la foto. Uno dice que sí, que lo conoce, que tal vez anduvo con él, pero Elvira parece no ponerle atención. Ha oído muchas veces cosas así, pero que de nada sirven.

“Mi abuela guardó por años el teléfono fijo de la casa, esperando llamada”, cuenta Angie.

Ella y su abuela oyeron decir en su pueblo que mucha gente que ha venido hasta el Yarí se han reencontrado con sus hijos, sobrinos o nietos, muchachos, a veces apenas niños, que ingresaron a las Farc y hace años no veían.

IV.

Las Damas tiene una pequeña escuela que hasta hace poco sólo ofrecía primaria. Por las mañanas los niños llegan caminando por los caminos de tierra roja y a otros los traen sus papás en motocicleta o a caballo. Es una casita precaria y hay tan poco espacio para los 150 estudiantes que una oficina oscura es ahora salón y en las aulas más amplias un profesor sienta a dos cursos al mismo tiempo, dándose la espalda y mirando hacia un tablero en cada extremo del salón. El profesor va de un lado a otro, entre un curso y otro, en un esfuerzo de imaginación.

Pero para los profesores eso parece normal. Lo que les preocupa ante todo es que el colegio no tiene título sobre la tierra en la que fue levantado y ahora hay un pleito por él. «Esta escuela la hizo la comunidad», dice una profesora que está de pie en el corredor recibiendo a los estudiantes. “Vamos a ver qué pasa”. A las ocho en punto, toma una piedra que guarda en el estribo antiguo de un caballo y empieza a golpearlo. Es la campana que indica que es hora de empezar las clases.

Un poco más tarde llega una niña que antes de entrar a clase se detiene en el corredor y empieza a quitarse su botas de caucho. En una bolsa de plástico trae los zapatos del uniforme y una medias blancas impecables, que no se puso antes para no ensuciar con el barro rojo de estos llanos.

Después del desayuno retomamos el camino hacia El Diamante.

A lo largo del camino, en medio de la nada, pasamos junto a carros abandonados a un lado de la vía, devorados por la maleza. Son los vestigios de carros que alguna vez fueron de las Farc, carros que robaban, les quitaban las placas y hacían suyos para rodar por estas tierras, sus tierras. Cuando se dañaban, los dejaban tirados e iban por más. Otros, dicen, fueron carros bomba que el ejército desactivó.

En la camioneta nos acompaña un muchacho que cuenta una historia: tiene que ver con un pleito de una familia por una herencia de un viejo rico que murió. Su segunda esposa aspiraba a quedarse con su fortuna pero, cuenta el muchacho como si estuviera narrando el capítulo anterior de una telenovela, las hijas del primer matrimonio entraron a reclamar. Un litigio frecuente que resuelven a diario en otras partes del país jueces de familia, civiles o jueces promiscuos, esos que sirven para todo, y que son los que más abundan en el país.

Pero en esta zona la disputa estaba en manos del presidente de la Junta de Acción Comunal, una figura de poder local con frecuencia cooptada por las Farc. «Si no se resuelve ahí, les toca es ir a hablar con esa gente», dijo el muchacho hablando con ese modo precavido con el que muchos se refieren aquí a las Farc: «esa gente». Esos conflictos sociales son la ocasión para algún comandante que se legitima ante la población como tramitador de conflictos maritales, de disputas por linderos y cercas corridas, infidelidades, robos de ganado, deudas no cumplidas y otros problemas que no pasan necesariamente por el debido proceso sino por el dedo redentor y arbitrario de un jefe guerrillero que decide y resuelve amparado en los fogonazos de su fusil.

Heliodoro interrumpió el cuento para señalar que estábamos pasando por Caquetania, la legendaria hacienda que fue de ‘Tirofijo’, base del Bloque Oriental y que en 2012 el Estado recuperó bajo la figura de extinción de dominio. También por aquí tuvieron extensas tierras los narcotraficantes Gonzalo Rodriguez Gacha y Leonidas Vargas.

«Esta era un de las pistas», dijo Heliodoro mientras la camioneta parecía salirse de la ruta y el camino se fundía con un trazo más amplio y rectilineo, invadido por el pasto, pero suficientemente ancho para distinguir una pista de avión.

VI.

La llegada al campamento lo marca un enorme arco blanco al borde de una cañada y un guerrillero de bigote ralo y fusil que nos da la bienvenida e indica la ruta a seguir.

La sede de la X conferencia de las Farc es un enorme complejo de carpas blancas en la cima de una loma, campamentos entre los morichales que la rodean y una villa de casas en madera en la que por estos días vive, escoltada y aislada de la prensa, toda la cúpula del grupo guerrillero. Hay zona de parqueaderos, chuzos de comida, estancos, cantinas, indigenas ecuatorianos vendiendo pantalones, camisas y pañoletas, una antena de telecomunicaciones que promete Wi-fi en este lugar en el que no llega ni siquiera la señal de teléfono, una tarima para conciertos con pantallas LED e iluminación, un corredor de baños y duchas portátiles y una improbable gasolinera Terpel.

Esa pequeña ciudadela fue levantada, según Timochenko, en trece días, y «en condiciones adversas de tiempo». El clima es extremo y cambia rápido: días muy calurosos y torrenciales aguaceros.

Los periodistas duermen en carpas que trajeron o en los campamentos, en caletas, camas hechas de tierra pisada, una capa de pasto seco y un plástico sobre el que se puede poner una colchoneta e izar un mosquitero.

El acceso de la prensa a los comandantes está restringido. Quienes deambulan de un lado a otro, son los guerrilleros rasos y algunos mandos medios. Por eso, cuando una mañana vi a Tania Nijmeijer, o Alexandra Nariño, la joven holandesa que llegó a Colombia como estudiante y terminó vinculada a las filas y entre el equipo negociador en La Habana, me pareció una oportunidad inusitada de romper el cerco. Su caso fue por meses, un deleite de la prensa, copando portadas de medios nacionales y extensos reportajes en la prensa internacional. Hasta libros con su historia se vendieron como pan caliente. ¿Qué bicho había picado a una jovencita europea, educada en un país civilizado para por gusto andar corriendo por la selva, fusil al hombro, junto al despiadado Mono Jojoy?

Tania, contraviniendo las reglas, había salido de su villa anti-prensa para buscar, entre los vendedores que habían instalado sus puesto, una pomada de coca. Tenía pantalón militar, una camiseta roja y el pelo lacio recogido en una templada cola. La seguía un camarada.

Corrí hacia ella pero antes de que pudiera presentarme se adelantó una periodista francesa y la saludó. Le dijo que ya estaba de salida pero que tenía para ella un regalo, un libro en inglés.

— Pensé que no debe ser muy fácil encontrar algo así para ti aquí—, le dijo la periodista que se dirigía a ella con una confianza amical. —¿Cómo hago para entregártelo?.

— Déjalo con alguien del equipo de prensa de la Conferencia—, respondió Tania.

— Tania, me gustaría hablar contigo—, le dije apenas se despidieron y me presenté.

—Pues habla— dijo en tono cortante, y con un acento, casi campesino, que había borrado casi cualquier dejo de su lengua natal.

Le expliqué que me gustaría hacerle una entrevista, pero sin afán.

— Lo que pasa es que yo no puedo hablar—, dijo. —Yo soy del equipo de prensa de La Habana. Aquí debes hablar con otra gente.

Dijo eso y se alejó apurada, pues ya otros periodistas que pasaban por ahí intentaban conseguir de ella alguna declaración.

VII.

Al día siguiente, el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, el presidente de la república, Juan Manuel Santos se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas, para dar su parte de victoria en la negociación, exaltar el caso colombiano como un ejemplo ante el mundo, por estos días enterrado en el fango de la guerra en Siria e Irak y agradecer a la comunidad internacional por su apoyo al proceso. El discurso lo transmitieron en vivo las cadenas nacionales. En la única televisión del restaurante que estaba junto a la sala de prensa, algunos periodistas se acercaron a ver la transmisión.

«Señoras y señores, representantes de las naciones del mundo: —dijo en tono solemne el presidente desde el podio central de Naciones Unidas, luciendo en la solapa de sus traje una paloma blanca, la misma que días después, en Cartagena, le regaló a Timochenko—. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas, en el Día Internacional de la Paz, para anunciar —con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón— que la guerra en Colombia ha terminado».

Santos resumió entonces el largo camino para llegar allí; habló del cese al fuego bilateral que significó que, desde ese día, no hubiera habido «un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada», por causa del conflicto con las Farc.

En el recinto de Naciones Unidas, Santos tuvo que interrumpir varias veces el discurso por los aplausos. Su canciller María Angela Holguín y la embajadora ante la ONU, María Emma Mejía, aplaudían con elegancia diplomática pero comentaban discretamente cada aparte con visible emoción.

En el comedor de El Diamante la gente seguía almorzando o charlando, levantando de vez en cuando la mirada hacia el televisor, que en todo caso, no tenía volumen suficiente. Karl Penhaul, antiguo corresponsal de la CNN en Colombia y Toby Muse de la TV China miraban con atención, estacionados debajo del televisor haciendo un esfuerzo por escuchar.

«Con emoción, lo reitero: ha terminado el último y más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental», dijo Santos en un tono exaltado.

El presidente dijo que esta era la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados en el mundo en que un gobierno y un grupo armado ilegal pactan —a través de un acuerdo y no por imposiciones externas— una justicia transicional para someterse a ella.

«Los responsables de crímenes internacionales y otros delitos graves serán investigados, juzgados y sancionados», dijo.

Santos cerró su discurso con una nota emotiva como si estuviera presentando, en vivo, su postulación a los premios Nobel de Paz.

«¡No queremos más guerra! ¡No queremos más guerras ni en Colombia ni en el mundo! Hoy —señoras y señores— tenemos motivos para la esperanza, pues hay una guerra menos en el planeta. ¡Y es la de Colombia!»

También ese día, en la tarde, en El Diamante, las Farc presentó a la prensa a los 24 presos que el gobierno autorizó a salir provisionalmente para asistir a la conferencia. Todos llevaban gorras y camisetas blancas con el diseño institucional de la Conferencia. Había rostros indígenas, algunas mujeres, unos ya viejos, otros con caras de rencor.

“Esperamos que en el marco de los acuerdos salgamos de la cárcel”, dijo uno que tomó la batuta. “Allí están los hijos del pueblo”.

Entre ellos, en una esquina, estaba un hombre que se presentó como John Jairo Paz Guevara, un nombre más alegórico que real. Lo reconocí. En la mañana, antes de la rueda de prensa, yo había logrado hablar con él. Dijo que sólo quería identificarse como J.J. Dijo que tenía varias condenas, algunas por 40 años. Su única esperanza, me había dicho, era un indulto.

Otro dijo: “Las cárceles del país están atestadas de luchadores sociales, incluidos los insurgentes”.

Denunciaron el maltrato en las cárceles, el hacinamiento y la falta de un debido proceso. Uno dijo que la política del INPEC era trasladarlos a cárceles en zonas con presencia paramilitar para impedir que los familiares los visiten. “Hay una cárcel que le dicen La Tramacúa, en Valledupar, eso es el pero lugar del mundo”, dijo.

Otro dijo: “También hay mucho estudiante sólo por el hecho de ponerse una capucha”.

Su salida de la cárcel fue un gesto de confianza. Un periodista preguntó si pensaban volver y uno de ellos respondió que estaban allí cumpliendo una misión de su organización y una vez terminara la Conferencia regresarían a la cárcel por el mismo camino en el que vinieron.

VIII.

En las noches, Las Farc ofrecían conciertos de música popular. Una noche la amenizó Aries Vigoth, un cantante de música llanera que lucía un vestido amarillo y sombrero blanco de ala ancha. En la tarima, en uno de los costados estaba Iván Márquez que aprovechó para tomar varias veces el micrófono y upar a la guerrillerada que veía el concierto, como si fuera un sueño. Muchos llevaban años en el monte y jamás habían visto en persona un escenario así.

“Ustedes son los artífices de la paz en Colombia, deben apoyar la paz”, declaró Márquez.

En la tarima, llena de luces de colores, dos guerrilleros se paseaban bailando a ritmo de joropo. Ella llevaba tenis Adidas con cordones fosforescentes y una moña enroscada en la cabeza y él, más bajito, en botas pantaneras de caucho, camiseta con un slogan de las Farc y boina.

El fuerte del cantante, además de su voz para los clásicos del llano, era la habilidad de aplaudir a las Farc y referirse a Marquez y sus compañeros como “nuestros jefecitos”. Además, en los intermedios se dedicaba a hacer chistes machistas. “El hombre tiene que tener 50 mujeres para que si se le muere una le queden 49” o “Yo sólo ando con mujeres lindas, porque soy feito. Mujeres, si son feas búsquense un bonito, porque dos feos… que feo”. También se refirió a los homosexuales —todos proscritos, al menos oficialmente, en las filas de las Farc— diciendo que a los hombres muy lindos «se les volteaba la canoa en mitad del río».

Márquez y otros reían a carcajadas y aplaudían. Lo mismo que las mujeres guerrilleras que miraban a sus ídolos, joviales e indisciplinados, en plan familiar. “Un aplauso para todas las mujercitas del mundo”, decía Vigoth.

La escena no dejaba de encerrar cierta paradoja si se piensa que unas horas antes, durante la rueda de prensa de las 6:00 p. m., tres mujeres de las Farc, entre ellas Olga Marín, habían defendido la importancia de la mujer en la organización y dibujado sus planes a futuro de reivindicación de derechos, aclarando, eso sí, que en las Farc las mujeres no eran maltratadas ni despreciadas.

Todos los periodistas estaban en primera fila, con sus cámaras apuntando al cantante y a Iván Márquez cada vez que se animaba a tararear parte de las canciones o cuando Vigoth se acercaba a abrazarlo con cariño.

Vigoth también leía mensajes de gente que pedía canciones o enviaba saludos. De pronto, leyó un anuncio de alguien que buscaba a un guerrillero de apellido Carillo, de quien no tenía noticas hace años. De pronto, entre la multitud, un hombre levantó el brazo y muy pronto estaba abrazando a dos mujeres. Los camarógrafos corrieron como atletas y lo cercaron con sus luces. El hombre y su nueva familia intentaba salir del cerco de reporteros, como un boxeador del ring, pero por supuesto no lo logró. Rápidamente fue reducido y bombardeado con preguntas que no supo responder.

Otra noche la rumba estuvo a cargo de Sistema Sonoro Skartel, un grupo de ska y punk. Aunque no es la música que se escucha en los campamentos, el grupo logró cautivar a los asistentes, que aprendieron a mover el cuerpo a un ritmo que no conocían. Guerrilleros de pañoleta, botas de caucho y camuflados brincaban como adolescentes. Hubo una descarga de energía revolucionaria y de hormonas farianas en agitación. El grupo, que carraspeaba letras que denunciaban la desigualdad social y la exclusión, pedía el puño izquierdo arriba y el auditorio respondía. Mandos medios, de boina y bigote cubano, llevaban el ritmo con las rodillas y a veces lanzaban gritos y consignas. Una bandera de la UP ondeaba entre la multitud.

IX.

Al día siguiente, en uno de los campamentos, el desayuno fue arroz, plátano y cachama. “Esas son de nuestros criaderos”, dijo Adalberto un guerrillero con un cambuche más grande que el de los demás y dos fusiles M-16, uno de ellos todo pintado de verde. Dijo que ellos aprovechan los cráteres que dejan las bombas de los aviones —algunos hasta de 9 metros— para luego llenarlos de agua y criar pescados. Esa mañana, también, mataron una res que alistaron junto al río, cortándola con un hacha y después, sobre un plástico extendido en el piso, la porcionaron en filetes. La carne que sobró la salaron y la echaron en un hueco en la tierra, con un plástico en el fondo, y lo cubrieron con hojas de palma. “Así puede durar unos quince días”, dijo Antonio, otro guerrillero.

Por la tarde, pusieron un generador eléctrico y debajo de una lona camuflada instalaron un pequeño televisor y un parlante. Varios guerrilleros se sentaron a ver una película de Hollywood, un drama apocalíptico en el que aparecen dos vaqueros que luchan contra el mal y defienden la justicia.

En ese tiempo de descanso, Nancy, una guerrillera en top rosado que decía «Love» y pantalones rosados de corte militar, le hacía masajes a su novio, caminándole sobre la espalda. En su caleta, la mujer tenía un conejito amarrado con un laso a un palo. En otro cambuche, unos guerrilleros le daban de comer a su mascota, un cerdito oscuro que chillaba sin parar. Otros, aprovechaban el tiempo libre, para abrazar a su pareja, echados en la caleta, dejando entrever tímidos gestos de amor.

En 1974 las Farc por primera vez reconocen a las mujeres como combatientes. Antes tenían labores de apoyo. Fue en la IV Conferencia cuando se tomó esta decisión y también allí se iniciaron directivas sobre la contracepción femenina. Muchas de ellas reciben inyecciones, pastas o implantes hormonales en el brazo que inhiben su ciclo reproductivo. Una guerrillera con la que conversé, de apenas 16 años, me contó que en su un campamento le habían practicado un legrado pues estaba prohibido tener hijos.

“En las Fsrc es obligatoria la planificación. No se puede ser madre en las filas”, había dicho el día anterior en un breve encuentro con la prensa Olga Marín, una jefe guerrillera que habló del tema de género en la agrupación. Pero algo estaba ya empezando a cambiar. Ese día, anunció la misma Marín, había nacido en El Diamante el primer bebé de una pareja de guerrilleros y esta vez lo podrían tener.

X.

Elvira Silva tuvo que regresar sin noticias de su hijo. De nada valió el largo viaje, la foto que cargaba en la cartera, las fotocopias que dejó con algunos guerrilleros que prometieron ayudarla o, al menos, averiguar. Alguien le dijo que por la forma en la que se lo llevaron —a la fuerza lo montaron en un taxi en una calle de San Vicente— no parecía un reclutamiento.

William seguirá haciendo parte de la lista de desaparecidos de la guerra.

Hasta el último día de la Conferencia, en una viga de un estanco, al aire libre, estuvo pegada con cinta pegante una hoja de papel para que la gente anotara a quién buscaba. Allí estaba la constancia de que todavía, pese a años de guerra, alguien buscaba a Edwin Suarez, a Carolina Veles (sic), a Jesús Amín Vargas, a Edwin Villareal, a Carlos Marín Bautista…

El último día, rodeado por el estado mayor conjunto de las Farc-EP, su secretariado y algunos de los delegados de todo el país, Timoleón Jiménez subió a la tarima a dar su veredicto sobre los acuerdos.

La víspera habían llegado hasta el campamento algunas personalidades e invitados especiales para escuchar esta última declaración. Allí estaba, en primera fila, la exsenadora Piedad Córdoba, las sobrevivientes de la UP Imelda Daza y Aida Abella, el exguerrillero y jefe del EPL, Francisco Caraballo, el excomisionado de paz de Pastrana, Victor G. Ricardo. También llegó, invitado, el exportero de la selección Colombia de fútbol, René Higuita.

Más de mil guerrilleros, desarmados, se acomodaron en sillas de plástico para escuchar. Un drone sobrevoló el escenario y desde la tarima un fotógrafo de las Farc que había perdido las manos no dejaba escapar ningún detalle. En el horizonte, un inmenso nubarrón amenazaba con un diluvio amazónico, mientras que por el otro extremo del cielo se colaban los últimos rayos de sol que coloreaban con la luz naranja de un atardecer llanero los rostros de los asistentes y las banderas de Colombia que ondeaban entre el público.

«Las Farc le manifiestan al pueblo colombiano su inclaudicable compromiso con lo acordado», anunció el comandante, que lucía ese día una camiseta blanca.

«Nuestras armas no fueron vencidas, tampoco alcanzamos la victoria sobre el enemigo», dijo en el momento justo en el que el cielo tronó como una admonición.

«La paz es la más bella de las victorias», dijo, sin saber que pocos días más tarde, medio país lo haría bajar de esa nube de optimismo.

Epílogo:

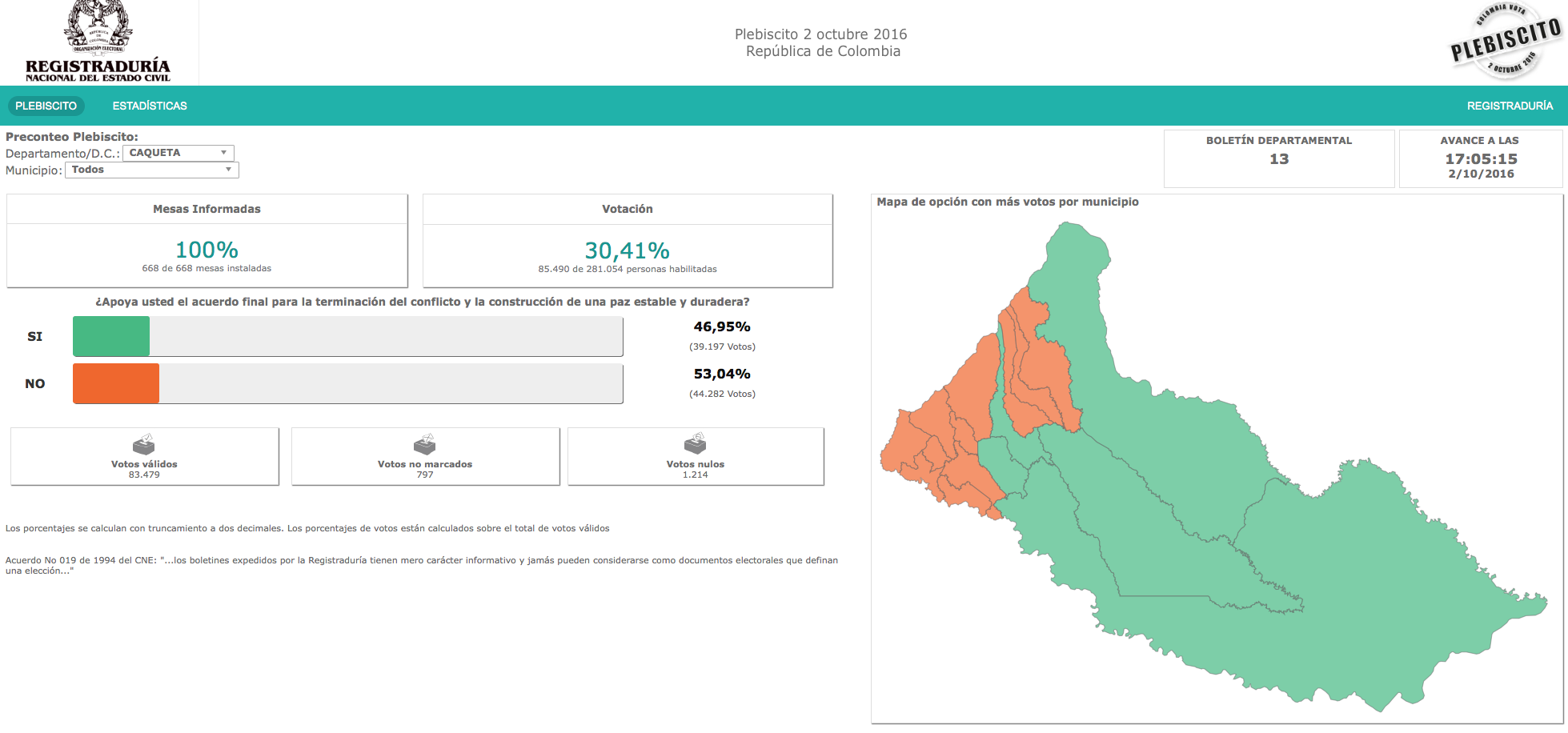

Nueve días después, el 2 de octubre de 2016, Colombia votó en un plebiscito para aprobar o no los Acuerdos firmados en Cartagena entre Juan Manuel Santos y Timochenko. El NO ganó por un estrecho margen de menos de 1 %. La abstención fue de más del 60 %. Caquetá fue uno de los departamentos en los que triunfó el NO con un 53 % de los votos en contra del Acuerdo de paz.